Главная страница » Товары » Религия и Философия » Симон Симонович. Описание святаго Божия града Иерусалима.

Симон Симонович. Описание святаго Божия града Иерусалима церкве живоноснаго Гроба Господня и прочих святых мест, в них же по свидетельству святых евангелистов от Рождества до Вознесениа Христова многая ко спасению человеческому содеяшася.

[М.]: б.и., 1771 [после 1810 г.].

52 л.: грав. ил.

21,5х17,5см.

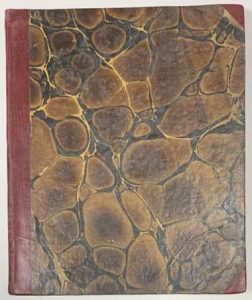

В изящном полукожаном переплете эпохи, корешок и уголки из вишневого сафьяна, с золотым тиснением на корешке, крышки оклеены бумагой под мрамор.

Очень хорошая сохранность. Блок незначительно обрезан при переплетении. Профессиональная реставрация разрывов по краям нескольких листов и краев крышек переплета. Издание имеет значительную историческую и художественную ценность, отличается от всех, представленных в библиографии. Яркий, сочный, коллекционный экземпляр, напечатанный со свежих досок, без дефектов досок и печати. Большая редкость.

Русский лубок, цельногравированное издание, отпечатанное в технике гравюры на меди (офорт, резец). Полный экземпляр, относится к изданию вида в четвертую долю листа, ближе всего к типу III, но есть отличия, в частности, в деталях текста титульного листа, позволяющие выделить его в отдельный тип, не учтенный в каталоге 1996 г. Печатался с 13 досок, изготовленных по второму изданию I-го типа (вариант I) во второй половине 1810-х гг. Титул в орнаментальной рамке с указанием «1771 ГОДУ» внизу. Печать на одной стороне листа. Кремовая бумага верже первой четверти XIX века без водяных знаков. В некоторых вариантах издания на титуле было указано имя австрийского митрополита Исаии Антоновича. Предисловие подписано «Симеон иеромонах и архимандрит Иерусалимский». Колонцифры в центре верхнего поля в орнаментальных украшениях.

Библиография: Обольянинов, № 1920; Ровинский, «Русские народные картинки». Т. 3. с. 327-345 (№ 645); Клепиков, «Русские гравированные книги XVII-XVIII вв.», № 41; Хромов О.Р. «Цельногравированная книга и гравюра…», с. 100; Хромов О.Р., Топурия Н.А. Описание Иерусалима Симона Симоновича и Христофора Жефаровича в русских лубочных изданиях. М., 1996. С. 3-19, 80-84.

«Описание Святого града Иерусалима» было одной из самых популярных цельногравированных книг в России XIX века. Она стала своеобразным иллюстрированным путеводителем по святым местам Иерусалима и самым читаемым произведением о «Святом граде Иерусалиме» в русском народе на протяжении почти ста лет. А замечательные иллюстрации Христофора Жефаровича послужили образцами для многих лубочных изданий о Святой земле и для иконописи. В настоящее время издание особенно ценно как многочисленными гравюрами, сделанными по рисункам с натуры и передающими своеобразное восприятие реальности православным паломником середины XVIII в., так и детальным описанием внутреннего убранства храма Гроба Господня и ритуалов на сошествие Благодатного огня в Великую субботу и на Пасху, совершаемых православным патриархом при Храме.

Одним из авторов книги является иеродиакон Христофор Жефарович. Он был гравером и художником, родоначальником новой школы в сербском искусстве. В 1745 г. Х. Жефарович совершил путешествие в Иерусалим, где встретился с архимандритом Архангельского монастыря, любителем гравюры, Симоном Симоновичем, служившим при храме Св. Гроба Господня. Видимо, тогда и оформилась идея издания «Описания Иерусалима». Симон Симонович составил текст «Повести о Святом граде Иерусалиме», в который Христофор Жефарович, работая над иллюстрациями, вносил изменения и стал соавтором и редактором текста. Гравюры Жефаровича к изданию созданы им в иконописном духе, что вызвало к ним большой интерес в России.

Впервые «Описание Иерусалима» было издано в Вене в 1748 г. в мастерской Томаса Месмера. Это издание было напечатано для православных сербов, живших в Австро-Венгерской империи. Оно выдержало много переизданий и допечаток тиражей. Средний тираж хорошо устроенной металлографии составлял не более трех-пяти тысяч экземпляров. Поэтому все экземпляры цельногравированных изданий являются редкими.

Книга представляет собой копию, выполненную с венского издания. В 1753 г. Х. Жефарович приехал в Москву и привез с собой экземпляры своего первого издания. Это способствовало широкому распространению книги в России. Русские мастера скопировали произведение, изменив масштаб иллюстраций. Ранние издания «Описания» современники не воспринимали как народный лубок благодаря высокому уровню художественного исполнения гравюр.

Наш экземпляр относится к типу изданий, отпечатанных в четвертую долю листа. С.А. Клепиков в 1964 г. указал 15 изданий (в 5 перегравировках) этого типа. Возможно, в 1770-е г.г. было выпущено несколько вариантов «Описания Иерусалима», но экземпляры этих изданий не сохранились. Самые ранние сохранившиеся экземпляры принадлежат изданиям начала 1780-х гг. и имеют формат в пол листа. Но они отпечатаны с уже изношенных досок, награвированных резцом, что указывает на существование изданий 1770-х гг. Кроме того, ученые пришли к выводу, что в 1770-е гг. существовали два набора досок, что обеспечивало работу развитой металлографии с непрерывным производственным циклом. Такие издания печатались до 1810-х гг.

В 1770-х гг. появляется и тип издания в четвертую долю листа, имевший две разновидности. Первая — с титулом в орнаментальной рамке и датой «1771 году», вторая — с титулом без рамки и даты. Оба варианта отпечатаны с одного набора досок и отличаются только титульными листами. Книга состояла из 51 листа и печаталась по принципу «четыре страницы с одной формы». Для нее требовалось 13 досок, но на 13-й доске было место для еще одного варианта титула. В том же десятилетии появилось несколько переизданий. Текст титульного листа награвирован орнаментированными буквами из известной книги «Каллиграфия» сербского художника и просветителя Захария Орфелина, который в 1770-х гг. жил в России и мог иметь прямое или косвенное отношение к изданию.

В XIX веке книга выдержала множество тиражей, что затрудняет их атрибуцию. Методику работы с цельногравированными изданиями «Описания Иерусалима» разработали С.А. Клепиков и О.Р. Хромов, выделяя особые типы, варианты и издания. Гравированная на меди книга переиздавалась вплоть до середины XIX века.

Московское издание 1770-х г.г. легло в основу последующих перегравировок, вызванных потребностью новых тиражей. Первое серьезно отразившееся на иллюстрациях поновление резцом было произведено в середине 1810-х г.г. Результатом его стало упрощение изображений: исчезли тонкие линии, изящные кустарники в пейзажах стали похожи на елки, балкончик в палатах Давида был скрыт сплошной штриховкой. В многофигурных композициях сохранились фигуры лишь главных героев. Кроме того, отличием изданий XIX в. от более ранних является то, что перед титулом появился фронтиспис с изображением «Святых Жен при Гробе». Указанный этап поновления и фронтиспис присутствуют и в нашем экземпляре.

Около 1819 г. появились два новых типа издания, переведенных с досок состояния 1810-х г.г. Новая гравировка отличалась большей изысканностью, поскольку доски резал хороший профессиональный гравер. Он облагородил упрощенные образцы, расцветил пейзажи травами и кустарниками. И эти черты также характерны для гравюр нашего экземпляра. Незначительная изношенность досок и сочность печати указывает на то, что экземпляр относится к изданию, близкому именно одному из этих вариантов. Точная датировка затруднена, поскольку на бумаге отсутствуют белые даты. В издании представлены 71 гравиранное изображение и гравированный титульный лист. Важно отметить, что описанные в каталоге О.Р. Хромова и Н.А. Топуия экземпляры свидетельствуют о том, что переиздания книги часто были выполнены со спечатанных досок.

Христофор Жефарович (1690-е г.г. — 1753) — сербский священник, иеродьякон, живописец, гравер-издатель и писатель. В детстве и юности он воспитывался в греческом монастыре. Предположительно, в 1720-1730-х г.г. учился живописи у мастера Панайотиса Доксараса, на основе трудов которого и трактата Леонардо да Винчи Х.Жефарович составил руководство по церковной живописи. В сане иеродиакона он входил в окружение Печского патриарха Арсения IV (Йовановича-Шакабенты), вместе с которым в начале австро-турецкой войны 1737-1739 г.г. выехал в австрийские владения. Х. Жефарович расписывал некоторые соборы и монастыри в Австро-Венгрии, Греции и в Балканских землях, работал в Белграде. Около 1740 г. он переехал в Вену и стал заниматься только гравюрой, искусству которой обучился у известного мастера Томаса Месмера, в мастерской которого вскоре начал издавать и собственные книги.

С монахами из монастыря Раковица Х. Жефарович участвовал в длительном паломничестве по православному Востоку, посетил Яффу и Иерусалим. «Описание Святого града Иерусалима» было переведено на славянский язык монахом Виссарионом из г. Разград. Также оно выходило на греческом языке под названием «Проскинитарий». Книга была доступна практически всем слоям населения, ею владели очень многие обеспеченные представители третьего сословия: низшего духовенства, мещан, ремесленников, купцов.

Часто экземпляры не переплетались, зачитывались и имеют утраты, о чем свидетельствует и большинство сохранившихся экземпляров, описанных в собрании РГБ и основных московских книгохранилищ. В некоторых книжках, бытовавших в народе, лица врагов Христа стерты. Многие экземпляры, особенно принадлежащие к более тонко исполненным изданиям, приобретались представителями высшего сословия. Но немногие из них одевались в красивые и добротные переплеты, как в случае с нашим экземпляром. Очень редко экземпляры «Описания» сохраняются до нашего времени в коллекционном виде.

Цены на экземпляры изданий «Описания Святого града Иерусалима» колебались в момент выхода в разные годы от 30 до 10 копеек серебром. Книгу часто читали в Великий пост. Нередко на экземплярах оставлялись читательские записи или подписи под иллюстрациями. Некоторые читатели из народа стирали пальцем лица врагов пророков и праведников, показанных на картинках. Наш экземпляр отличается коллекционной сохранностью, имеет изящный полукожаный переплет эпохи коллекционной сохранности.

У вас появились вопросы по данному товару или не нашли то, что искали? Напишите нам: